La discrimination n’est pas inhérente à quiconque. Elle est le fruit de perceptions (souvent négatives) d’un individu ou d’une communauté, basées sur une ou plusieurs caractéristiques personnelles ou collectives. Ces perceptions sont souvent l’aboutissement de constructions mentales, qui résultent d’une forme de simplification de la réalité, et elles peuvent avoir des incidences plus ou moins importantes sur nos actions, nos paroles ou nos gestes.

La simplification à laquelle on fait référence se manifeste entre autres à travers ce que l’on appelle les biais cognitifs (ou biais inconscients), qui se définissent comme des réflexes que notre cerveau produit automatiquement et qui nous amènent à prendre des décisions ou à émettre des jugements qui manquent d’objectivité et d’impartialité.

Bien qu’il en existe de nombreux, ce texte propose de jeter un peu de lumière sur quatre d’entre eux (de halo, d’essentialisme, de négativité et d’attribution). Ces biais sont mobilisés de façon assez fréquente et le fait de les ramener à la conscience a le potentiel d’engendrer des changements bénéfiques pour tout le monde. Cette lecture vous permettra non seulement de reconnaître un biais, d’en identifier certains qui sont assez récurrents, mais également de développer des stratégies pratiques pour éviter de trop en produire.

Des biais et des astuces pour y remédier

Les biais cognitifs sont tout à fait naturels. Ils sont le résultat d’un mécanisme que notre cerveau a développé pour interpréter et réagir efficacement face à son environnement immédiat. On en a donc tous et toutes, et c’est normal.

Cela étant dit, comme on le disait plus haut, il est préférable d’éviter d’en produire et de les cautionner, puisque ceux-ci peuvent avoir des impacts néfastes sur les individus et la société.

En effet, s’ils sont parfois d’apparence bénigne et inoffensive, ils peuvent conduire à des comportements nuisibles tels que la formulation de préjugés ou encore la perpétuation d’actes discriminatoires. Et dans notre société, ça fait consensus : la discrimination, c’est inacceptable. C’est pourquoi on est d’avis qu’il est préférable de rester vigilant.es face à notre tendance à formuler des biais.

Dans le texte, vous trouverez un petit guide pour en identifier quelques-uns, accompagnés d’astuces pour les contrer.

Découvrir quatre biais insconscients

Le biais de halo, c’est un réflexe qui nous amène à se faire une idée de quelqu’un ou de quelque chose selon une première impression. Grosso modo, ce raccourci nous amène à formuler un jugement sur la base d’un critère superficiel (l’aspect physique ou vestimentaire d’une personne, notamment).

En voici un exemple : on rencontre une personne dans la rue, cette personne a la peau noire ou les yeux bridés et on lui demande « d’où viens-tu ? ». La question montre de la curiosité envers la personne qui nous intéresse, mais gardons en tête que les différences physionomiques au Québec ne sont pas nécessairement synonymes d’immigration. Encore une fois, derrière la question se cache une très belle intention (en savoir plus sur la personne), mais celle-ci a le potentiel de blesser son interlocuteur.trice.

Dans l’exemple, le biais réactualise l’idée selon laquelle à partir du moment où quelqu’un a une apparence qui diffère de la majorité, elle est étrangère. Or, le fait d’établir une distinction entre des individus selon des caractéristiques de surface contribue à une essentialisation de ce qu’est ou devrait être un.e Québécois.e, ce qui, dans le monde actuel, peut poser un problème. La réalité est beaucoup plus complexe.

Stratégies

Pour éviter de produire des biais de halo, on peut dans un premier temps s’efforcer de ne pas céder à la tentation d’associer les différences physionomiques à l’immigration. En général, poser une question sur les origines d’une personne à la première rencontre et uniquement à cause de la couleur de sa peau peut être vu comme un préjugé. Ce réflexe peut également être remplacé par un autre, lequel consiste à rester ouvert à la diversité plutôt que de focaliser sur ce qui nous distingue.

Il existe aussi des manières de satisfaire sa curiosité avec plus d’adresse. Une astuce consiste à laisser les discussions mener naturellement la personne à parler de ses origines ou son bagage en développant une relation amicale, professionnelle ou personnelle avec elle. Les questions posées doivent toujours laisser le choix à la personne de répondre ou non, sans présumer de son identité. On peut notamment approcher une personne en l’interrogeant sur son passé plutôt que de porter un jugement basé sur son apparence : « ton parcours est super intéressant. Tu veux m’en parler? ».

Le biais d’essentialisme est un raccourci qui repose sur la généralisation des caractéristiques à un groupe entier comme si tous ses membres étaient identiques. C’est un peu comme si on croyait que des caractéristiques culturelles de chacun étaient déterminées par des facteurs biologiques.

Par exemple, si l’on rencontre une personne d’origine italienne et qu’on lui lance « tu dois vraiment aimer la pizza! », on tombe encore dans la simplification. C’est tout de même tentant de faire l’association pour faire la démonstration qu’on connaît l’origine de la pizza, mais on peut toujours s’efforcer de ne pas tomber dans le piège. Il s’agit peut-être ici d’un mets traditionnel qui suscite une grande fierté chez certaines personnes, mais le fait d’aimer la pizza n’est pas réellement rattaché à l’origine de quiconque. D’ailleurs, les Italien.nes sont loin d’être les seul.es à apprécier ce type de plat.

La personne visée dans l’exemple choisi ne se sentira pas forcément agressée par le commentaire. En général, les biais sont d’apparence anodine, mais ceux-ci peuvent entraîner des conséquences assez graves sur la vision que l’on a des gens qui nous entourent, une vision qui à son tour aura nécessairement des répercussions sur nos actions, nos gestes et nos paroles.

Stratégies

Pour ne pas essentialiser, nous proposons de réviser nos perceptions, nos idées ou nos opinions pour tenter d’y déceler nos propres biais et apprendre à maîtriser notre fâcheuse tendance à simplifier le réel. Il existe peut-être des généralités dans certains groupes, mais ceux-là n’ont pas grand-chose à voir avec l’origine ethnoculturelle des individus. Entraînons-nous plutôt à ne pas porter de jugement (neutre, positif ou négatif) sur une personne sur la base de son origine. L’identité ne dépend pas d’un seul élément, et il n’y a pas vraiment de bénéfice à faire ce type de rapprochement.

Le biais de négativité consiste quant à lui à avoir une impression défavorable envers une personne ou un groupe selon une expérience négative (souvent isolée) vécue. Ce biais repose sur la cristallisation d’une généralisation qui cible le comportement d’une personne (défiant ainsi sa capacité de changement).

En voici un cas de figure : l’employé d’une organisation ne veut plus faire équipe avec un collègue en raison d’une expérience négative avec lui. La communication était difficile, le collègue n’écoutait pas les consignes, il était désorganisé dans son travail, et pour comble, il prenait de longues pauses qui retardait le travail.

Ici, les motifs pour lesquels l’employé ne veut plus faire équipe avec son collègue ne sont pas nécessairement mauvais, mais le fait de se couper complètement de toute éventualité d’effectuer un autre travail avec la personne est en soi problématique.

Ça met un frein d’emblée à l’esprit de collaboration, fait primer le travail sur des relations humaines et fige le collègue dans une case dont il ne sortira vraisemblablement jamais, puisqu’il ne pourra jamais prouver qu’il est un bon coéquipier.

Stratégies

Dans une situation comme celle-ci, une stratégie à mettre à l’épreuve serait de passer d’un point de vue permanent (« il est un mauvais coéquipier et je ne veux plus faire équipe avec lui ») à un point de vue situationnel. L’idée, c’est d’éviter d’étiqueter la personne, mais plutôt déplacer le jugement de la personne vers la situation. Avant de conclure que le collègue est désorganisé, on peut par exemple examiner les facteurs qui ont pu influencer la situation (charge de travail, consignes, délais, outils disponibles, etc.).

Pour conserver une harmonie dans un contexte professionnel, il peut également être bon de balancer son jugement, à savoir, établir ce qui nous a moins plu dans le travail de la personne, ainsi que ce qui a été utile à l’avancée du travail. On propose aussi de tester les bénéfices de l’ouverture en restant flexibles et favorables aux différentes méthodes de travail de nos collègues. Le progrès, dans une collectivité, est indissociable de la capacité de composer avec les multiples façons de faire et de penser de chacun de ses membres. Ce principe peut être mis à l’épreuve dans chaque organisation, qui en tirerait indubitablement avantage.

Pour finir, en vue de freiner le biais de négativité, la stratégie la plus simple à appliquer est aussi malheureusement la plus compliquée : maintenir une bonne communication. C’est souvent facile à dire, mais ça demande un effort constant et parfois un peu de tact. Le fait d’exprimer nos besoins avec clarté et de rester à l’écoute de ceux des autres peut être assez complexe, mais c’est un exercice qui mérite d’être fait pour éviter des conflits ou des malentendus.

Ce dernier biais cognitif (d’attribution) consiste à tirer des conclusions d’une situation sans tenir compte du contexte qui l’entoure. Ce raccourci du cerveau est un heureux mélange du biais d’essentialisme et de négativité : on a une idée arrêtée de quelqu’un, et toute situation en lien avec la personne découle de cette idée initiale.

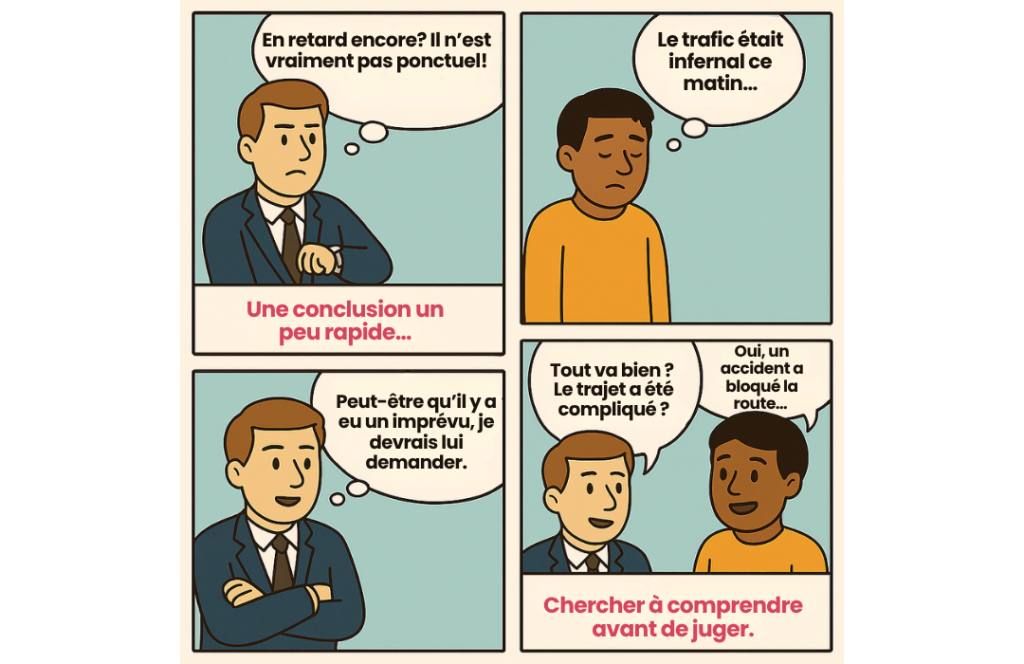

Par exemple : l’employé d’une entreprise arrive en retard à son quart de travail. Le patron conclue de façon hâtive que « si l’employé est en retard, c’est parce qu’il n’est pas ponctuel! ».

On voit ici que le patron raccorde un comportement isolé à la personne même, comme si le fait de ne pas arriver à l’heure était inscrit dans l’ADN de l’employé, indépendamment des raisons qui ont pu motiver le comportement.

Stratégies

Dans la pratique, pour amenuiser ses biais d’attribution, une idée serait d’adopter une posture réflexive sur chaque situation. On peut par exemple passer du jugement (« mon employé n’est pas ponctuel ») à la compréhension (« il y a peut-être eu un trafic inhabituel ce matin »). Une autre suggestion serait, encore une fois, de mettre à contribution notre capacité de communication, mais cette fois-ci en passant du ressentiment au dialogue. Cela peut se faire par exemple s’informant sur les raisons, les avantages ou les motifs qui ont mené la personne à avoir un comportement X dans une situation Y, plutôt que sur le comportement lui-même. On propose ici d’établir le dialogue en posant des questions ouvertes à l’employé telles que « ton retard est-il lié à des contraintes familiales, à ton horaire ou au trafic? », entre autres.

Conclusion

En somme, on a vu que les biais cognitifs sont une manifestation naturelle du cerveau, qui cherche à répondre rapidement aux phénomènes qui se présentent à lui. On a aussi examiné les impacts que ces raccourcis mentaux pouvaient avoir sur nos agissements et leur potentiel discriminatoire.

Les quatre biais qui ont été présentés (de halo, d’essentialisme, de négativité et d’attribution) nous ont permis de voir la manière dont ceux-ci pouvaient s’exprimer. Des astuces ont été proposées afin de réduire les risques de formuler des biais cognitifs. Celles-ci visaient essentiellement à remettre en question nos jugements et à travailler sur notre capacité de communication.

Cela étant dit, comme on l’a mentionné plus haut dans le texte, il existe bien d’autres biais inconscients, et ceux-ci sont basés sur les mêmes processus de pensée visant à simplifier le réel. Donc, pour éviter qu’ils ne se manifestent trop, on propose que chaque situation soit envisagée dans son ensemble, à savoir, comme la somme de circonstances multiples. Cela commande un effort constant, mais on peut définitivement en tirer avantage, tant sur le plan individuel que collectif.

On dit que les petits gestes font les grands changements. Le fait de travailler à faire reculer les biais inconscients est un petit geste qui rime avec le recul de comportement à risque discriminatoire : empruntons collectivement des voies plus inclusives.

Cet article du projet DIR.E est réalisé grâce au soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).